Conteúdos

Agenda

COFFEELABS

Recursos

Sobre

Selecione a area onde pretende pesquisar

Conteúdos

Classificados

Notícias

Workshops

Crítica

Artigos

Sotaques

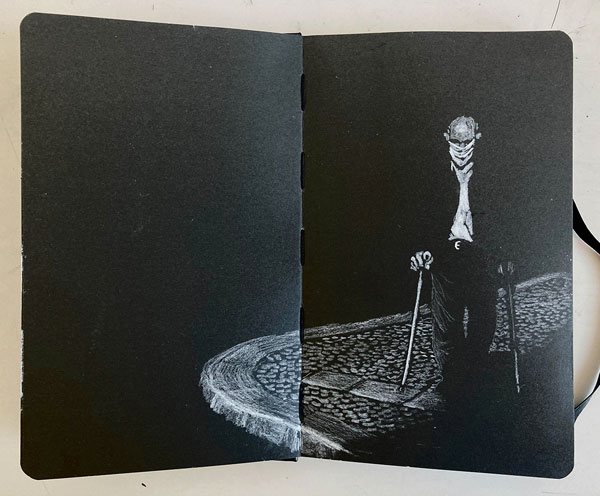

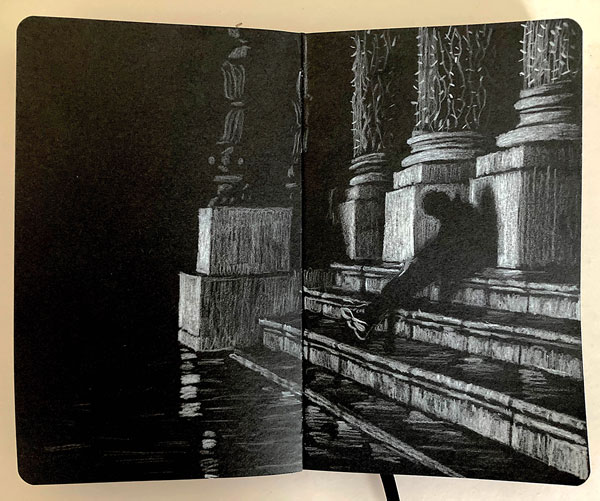

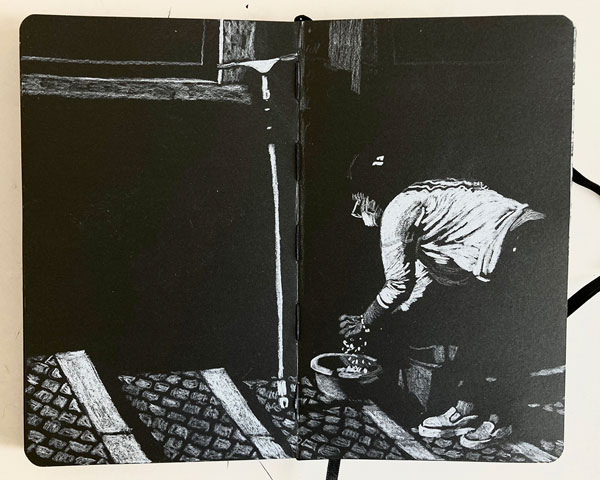

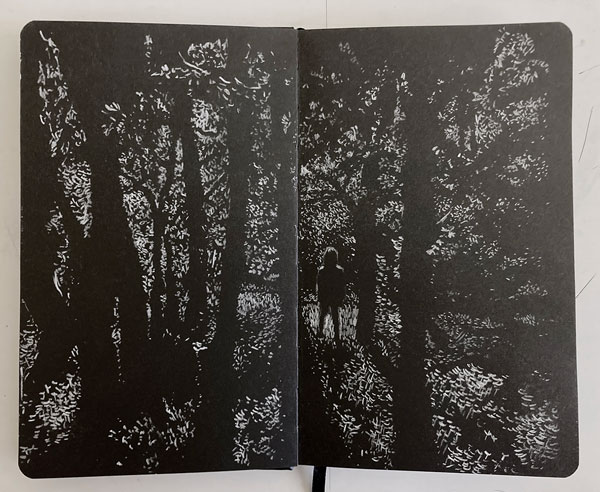

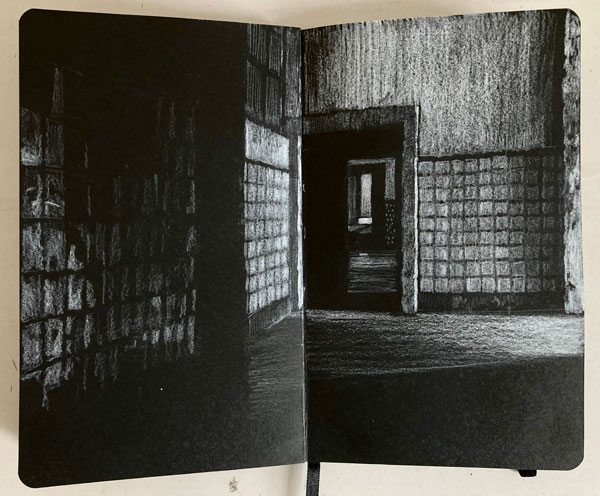

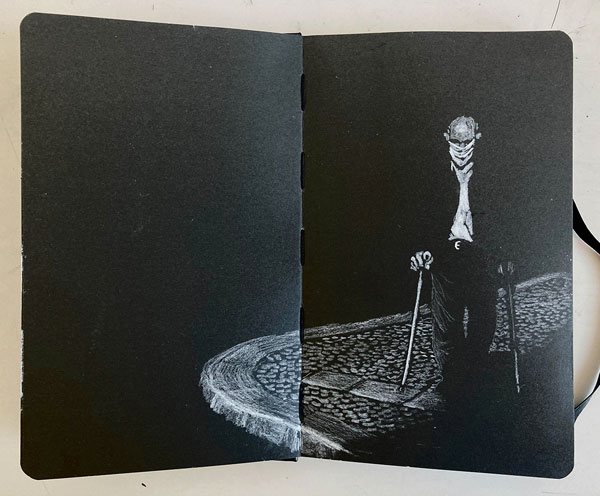

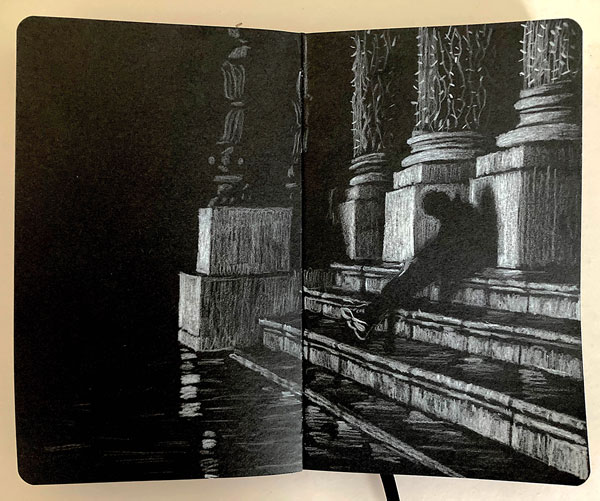

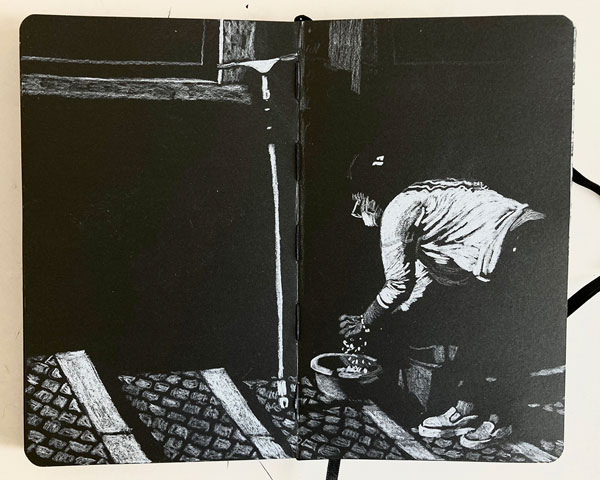

Desenhar do escuro

March 26, 2021

Partilhar

Por António Jorge Gonçalves

As melhores descobertas acontecem sempre por acaso.

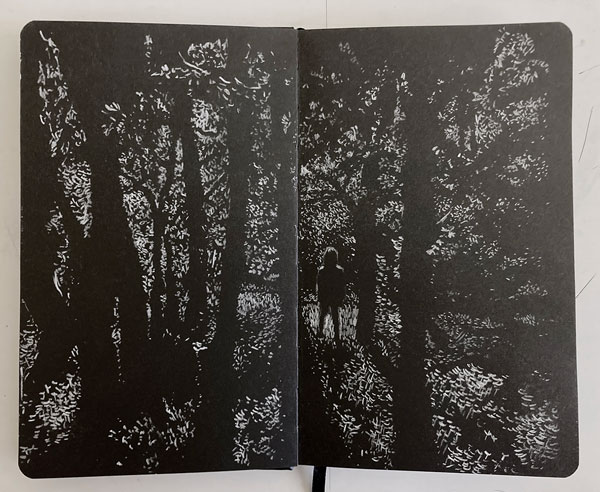

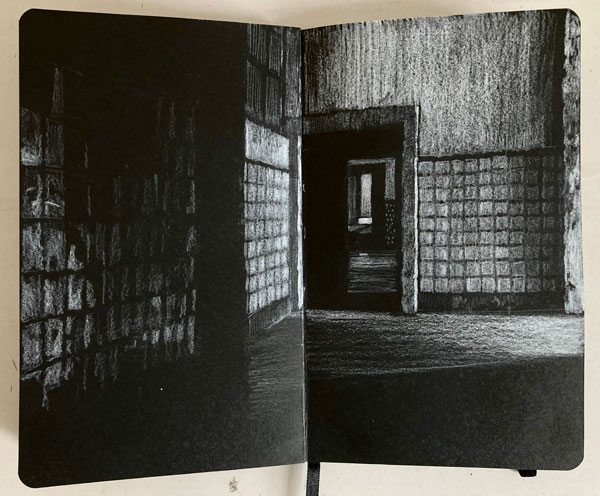

Numa viagem ao México – na era aC (antes do Covid) –, o pedido de uma amiga levou-me a comprar um monte de lápis brancos de uma marca que não se arranja em Portugal. Guardei um para mim, como quem guarda uma bizarria, uma recordação de viagem. Explico: o lápis nunca foi a minha praia, muito mole, pouco definitivo, um lambe-lambe que pouco se coaduna com o meu traço decidido. Muito menos branco, porque eu sou da cor, do namoro entre tons afastados ou da mancha negra poderosa da tinta-da-china.

Já em período dC (depois do Covid), numa deambulação pela papelaria, descubro um pequeno caderno de papel preto. O objecto conquista-me pela sua bizarria, tudo nele parece fechado, opaco, o contrário daquilo que um desenhador precisa para lhe excitar a mão. Deixei-o hibernar vários meses na minha mesa, até que um dia compreendo que o lápis que veio do México pode-se encontrar com ele.

Começo por tentar fazer aquilo que faço normalmente nos meus cadernos, mas ao contrário, porque o branco é o preto e o preto é o branco. Não funciona. Mas um dia percebo: aquelas páginas são uma sala às escuras, precisam de ser iluminadas para revelarem o que lá está contido. E o lápis branco pode ser a minha vela.

António Jorge Gonçalves

António Jorge Gonçalves

Nasci em Lisboa. Licenciei-me em Design Gráfico pela Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa (1989) e fiz Mestrado em Theatre Design na Slade School of Fine Art em Londres (1999) onde fui bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian. Leccionei no IADE, RESTART e UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA. O meu trabalho abrange desenho, fotografia, música, e arte pública. A narração por imagens é o meu território favorito: desde 78 que publico banda desenhada em jornais, revistas e fanzines em Portugal, Espanha, França e Itália.

As melhores descobertas acontecem sempre por acaso.

Numa viagem ao México – na era aC (antes do Covid) –, o pedido de uma amiga levou-me a comprar um monte de lápis brancos de uma marca que não se arranja em Portugal. Guardei um para mim, como quem guarda uma bizarria, uma recordação de viagem. Explico: o lápis nunca foi a minha praia, muito mole, pouco definitivo, um lambe-lambe que pouco se coaduna com o meu traço decidido. Muito menos branco, porque eu sou da cor, do namoro entre tons afastados ou da mancha negra poderosa da tinta-da-china.

Já em período dC (depois do Covid), numa deambulação pela papelaria, descubro um pequeno caderno de papel preto. O objecto conquista-me pela sua bizarria, tudo nele parece fechado, opaco, o contrário daquilo que um desenhador precisa para lhe excitar a mão. Deixei-o hibernar vários meses na minha mesa, até que um dia compreendo que o lápis que veio do México pode-se encontrar com ele.

Começo por tentar fazer aquilo que faço normalmente nos meus cadernos, mas ao contrário, porque o branco é o preto e o preto é o branco. Não funciona. Mas um dia percebo: aquelas páginas são uma sala às escuras, precisam de ser iluminadas para revelarem o que lá está contido. E o lápis branco pode ser a minha vela.

António Jorge Gonçalves

António Jorge GonçalvesNasci em Lisboa. Licenciei-me em Design Gráfico pela Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa (1989) e fiz Mestrado em Theatre Design na Slade School of Fine Art em Londres (1999) onde fui bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian. Leccionei no IADE, RESTART e UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA. O meu trabalho abrange desenho, fotografia, música, e arte pública. A narração por imagens é o meu território favorito: desde 78 que publico banda desenhada em jornais, revistas e fanzines em Portugal, Espanha, França e Itália.

Apoiar

Se quiseres apoiar o Coffeepaste, para continuarmos a fazer mais e melhor por ti e pela comunidade, vê como aqui.

Como apoiar

Se tiveres alguma questão, escreve-nos para info@coffeepaste.com

Mais

Artigos

INFO

CONTACTOS

info@coffeepaste.com

Rua Gomes Freire, 161 — 1150-176 Lisboa

Diretor: Pedro Mendes

Inscreve-te na mailing list e recebe todas as novidades do Coffeepaste!

Ao subscreveres, passarás a receber os anúncios mais recentes, informações sobre novos conteúdos editoriais, as nossas iniciativas e outras informações por email. O teu endereço nunca será partilhado.

Apoios